梵天东土,并蒂莲华:中国古代佛教造像(上)

佛教自东汉末年传入中国,与本土文化交融,形成了独特的艺术风格。其中,佛教造像作为宗教与艺术的结晶,展现了梵天东土的智慧与审美。本部分(上篇)将聚焦中国古代佛教造像的起源、早期发展及其文化融合特征。

一、佛教造像的传入与早期形态

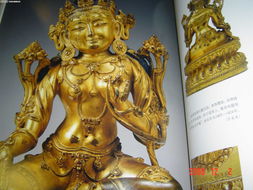

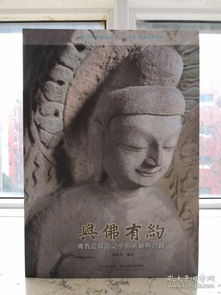

佛教造像最初源于印度,随着丝绸之路的开通,于汉魏时期传入中国。早期造像多受犍陀罗和秣菟罗艺术影响,呈现出明显的异域特征。例如,新疆克孜尔石窟中的佛像,面容圆润、衣纹流畅,体现了印度佛教艺术的原始风貌。这一时期,造像材质以石雕和泥塑为主,主题多为释迦牟尼佛、菩萨等,强调宗教神圣性。

二、南北朝时期的佛教造像演变

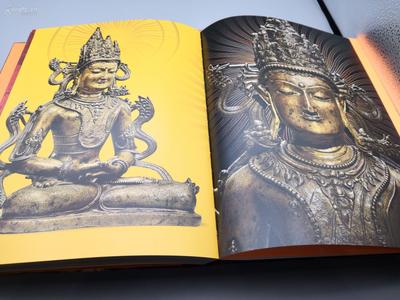

南北朝是中国佛教造像的黄金时代,南北政权均大力推崇佛教,促进了造像艺术的繁荣。北方以云冈石窟和龙门石窟为代表,造像风格雄浑庄严,如云冈第20窟的露天大佛,高鼻深目、肩宽体壮,彰显北方游牧文化的豪迈气息。南方则以四川大足石刻等为典型,造像更显细腻柔美,衣饰飘逸,融入江南文人雅趣。此时期,造像不仅注重宗教功能,还开始体现本土审美,如将佛像与中国传统神仙形象结合,形成“并蒂莲华”般的文化共生。

三、文化融合与艺术创新

佛教造像在中国的发展,不仅是宗教传播的结果,更是文化融合的典范。早期造像的印度元素逐渐被中国化,例如,佛像的面容从高鼻深目演变为方圆温和,服饰从薄衣贴体转为宽袍大袖,反映了儒家“中和”思想的影响。同时,造像题材也日益丰富,除佛像外,还出现了罗汉、天王等形象,并与道教、儒教元素交织,形成多元艺术表达。这种融合使佛教造像成为“梵天东土”的象征,既保留了佛教精髓,又绽放出中华文明的独特光华。

中国古代佛教造像(上篇)从传入到南北朝,展现了外来宗教与本土文化的深度互动。下一部分(下篇)将深入探讨隋唐以后的造像高峰及其历史意义。通过对这些艺术珍品的追溯,我们不仅领略到佛教的深远影响,更感受到中华文化包容创新的生命力。

如若转载,请注明出处:http://www.sengfeng.com/product/211.html

更新时间:2026-01-17 23:44:29