梵天东土,并蒂莲华 中国古代佛教造像(下)

在中国佛教艺术的辉煌画卷中,造像不仅是信仰的载体,更是文化融合与艺术创新的见证。继上篇探讨早期佛教造像的传入与演变,本篇将聚焦于隋唐至宋元时期,佛教造像如何进一步本土化,绽放出独特的‘并蒂莲华’之美。

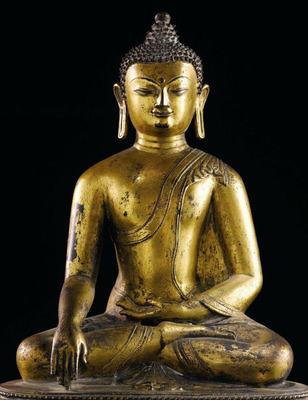

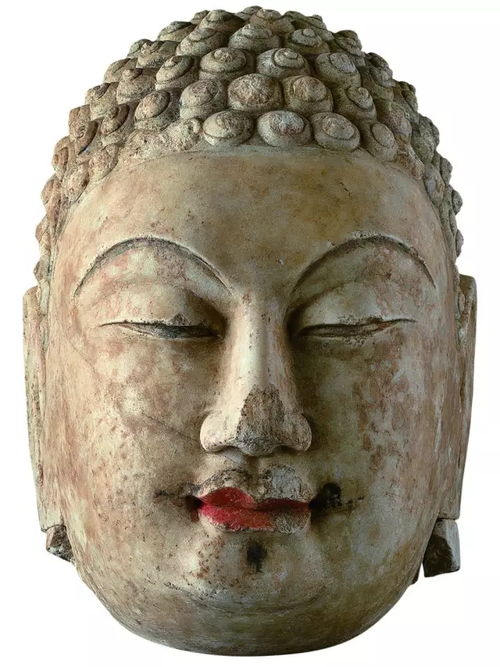

隋唐时期,佛教造像迎来鼎盛。隋朝统一南北,造像风格趋于丰满圆润,衣纹流畅,如敦煌莫高窟的隋代彩塑,体现了过渡期的庄重与和谐。唐朝则以盛世气度为背景,造像更为写实与人性化,佛陀与菩萨面容慈祥,体态丰腴,如龙门石窟的卢舍那大佛,彰显大唐的包容与自信。此时,佛教造像不仅服务于宗教,更成为社会审美的缩影,融入了世俗生活的温情。

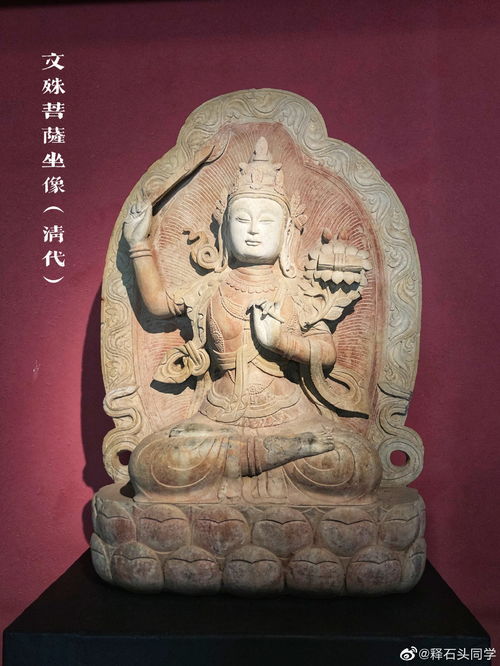

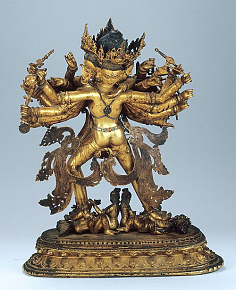

宋元之际,佛教造像进一步本土化与世俗化。宋代受理学影响,造像风格转向内敛含蓄,强调线条的简洁与神情的静谧,如大足石刻的宋代作品,将佛教故事与民间生活巧妙结合。元代则因藏传佛教的传入,造像融入密宗元素,形态多变,色彩浓烈,如北京居庸关云台的浮雕,展现了多元文化交融的活力。这一时期,佛教造像从神圣殿堂走向民间,成为普通信众心灵寄托的桥梁。

总体而言,中国古代佛教造像在‘梵天东土’的交流中,不断吸收印度、中亚等外来元素,并与本土儒道思想碰撞,最终形成‘并蒂莲华’般的独特风貌。它不仅记录了佛教的中国化历程,更折射出中华文明的包容与创新精神,为后世留下了无尽的艺术宝藏与智慧启迪。

如若转载,请注明出处:http://www.sengfeng.com/product/238.html

更新时间:2026-01-27 09:29:35