华夏瑰宝 中国佛教造像的源流、形制与艺术特色

佛教造像是佛教艺术的核心载体,自公元1世纪传入中国后,经历了漫长的本土化历程,形成了独具特色的艺术体系。中国佛教造像不仅承载着宗教功能,更成为中华文明与外来文化交融的见证。

一、历史源流:从西域到中原的嬗变

中国佛教造像的起源可追溯至东汉时期。早期造像受犍陀罗(今巴基斯坦地区)与秣菟罗(印度本土)风格影响,以高鼻深目、衣纹厚重的形象为主,如新疆克孜尔石窟的壁画与塑像。魏晋南北朝时期,佛教造像逐渐汉化,云冈石窟的昙曜五窟融合鲜卑族审美,展现雄浑刚健之气;至龙门石窟,则转向秀骨清像、褒衣博带的士大夫风貌,反映了南朝文化的渗透。

隋唐时代,佛教造像迎来鼎盛。唐代佛像以丰腴饱满、雍容华贵为特征,如龙门奉先寺卢舍那大佛,面容慈和、衣纹流畅,折射出盛唐的开放与自信。宋代以后,造像进一步世俗化,山西晋祠、大足石窟的观音、罗汉像充满生活气息,宗教性与人间趣味并重。

二、地域特色:多元文化的艺术表达

中国佛教造像因地域差异呈现丰富面貌:

- 北方石窟群(如敦煌、云冈、龙门)以石刻为主,规模宏大,融合丝路多元文化;

- 江南寺院造像(如苏州紫金庵、宁波阿育王寺)侧重木雕与泥塑,风格细腻婉约;

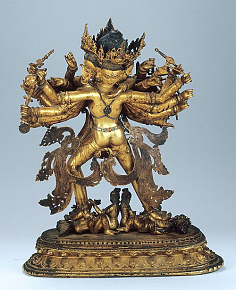

- 藏传佛教造像(如西藏布达拉宫、雍和宫)注重鎏金与宝石镶嵌,凸显密宗神秘色彩。

三、材质与工艺:匠心独运的创造

历代工匠运用不同材质拓展造像艺术边界:

- 石雕:以北魏至唐的石窟为代表,技法从粗犲走向精微;

- 金铜铸造:唐代金铜佛像以失蜡法成就流畅形体,如西安何家村出土的鎏金菩萨像;

- 木雕彩绘:宋代以降盛行,福建莆田工派以“曹衣出水”式衣纹闻名;

- 夹纻干漆:唐代鉴真东渡携带的干漆像,见证古代复合材料工艺巅峰。

四、文化内涵:宗教与美学的融合

中国佛教造像的核心价值在于“以像传法”:

- 仪轨与象征:手印、法器、坐姿皆对应佛教义理,如释迦牟尼的触地印象征降魔成道;

- 人性化表达:宋代罗汉像突破神性桎梏,通过喜怒哀乐的表情传递“众生皆可成佛”的理念;

- 政治隐喻:云冈昙曜五窟以北魏五帝为原型,将皇权与佛法结合,体现“帝王即佛”的思想。

五、保护与传承:迈向未来的文化遗产

如今,中国佛教造像面临自然风化与人为破坏的双重挑战。敦煌研究院的数字化存档、龙门石窟的修复工程,以及非物质文化遗产传承人的培养,正为这一古老艺术注入新生。与此同时,当代艺术家以传统造像为灵感,创作出融合现代审美的新作,延续着千年造像的生命力。

中国佛教造像是一部刻在石头、金属与木材上的文明史诗。它不仅是宗教信仰的物化,更是中华民族包容创新精神的体现。从西域梵音到华夏风骨,这些沉默的圣像依然在岁月长河中,诉说着跨越时空的智慧与美。

如若转载,请注明出处:http://www.sengfeng.com/product/225.html

更新时间:2026-01-17 01:24:20