论佛教造像与宗教取缔的误读——兼谈宗教自由与社会和谐

近年来,网络上偶见‘佛教应该被取缔’的论调,其中常以‘佛教造像’作为批判焦点。这种观点不仅误解了宗教本质,更忽视了宗教自由这一现代社会基石。本文将从佛教造像的文化意义、宗教自由的法律保障及宗教与社会关系三个维度展开分析。

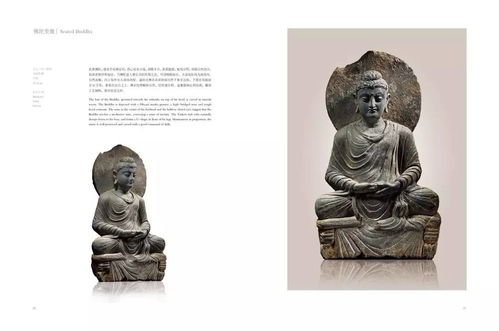

一、佛教造像:宗教艺术与精神象征的双重载体

首先需明确,佛教造像绝非简单的‘偶像崇拜’。从艺术史观之,敦煌莫高窟的彩塑、龙门石窟的浮雕,无一不是中华文明的瑰宝;从宗教哲学解之,造像是‘借相悟道’的媒介,《金刚经》云‘凡所有相,皆是虚妄’,正说明佛教始终强调超越形式追求本真。将造像等同于迷信,无异于将钢琴曲谱等同于一堆墨迹。

二、宗教自由:现代文明的共识与底线

我国宪法第36条明确规定公民有宗教信仰自由。联合国《世界人权宣言》第18条亦将宗教信仰权列为基本人权。所谓‘取缔佛教’的论调,既违背我国依法治国方略,也与人类文明发展趋势相悖。历史反复证明:用行政手段消灭宗教,往往催生更强烈的信仰反弹,秦代‘焚书坑儒’未能阻断儒学传承便是明证。

三、佛教实践:与社会发展的积极互动

当代佛教界始终与社会主义社会相适应:佛寺开展垃圾分类践行生态理念,僧众参与赈灾彰显慈悲精神,‘人间佛教’理念促进道德建设。中国佛教协会发布的《坚持佛教中国化方向五年工作规划纲要》更系统展现了佛教与时代同行的自觉。若因个别商业化现象否定整体,犹如因噎废食。

当我们站在大足石刻前凝视千手观音的慈悲,在雍和宫目睹喇嘛辩经的虔诚,应当意识到:宗教文化的生命力源于其与人类精神的深层对话。构建和谐社会需要的不是简单粗暴的‘取缔’,而是在法治框架下引导宗教与社会主义社会相适宜。唯有尊重文明多样性,方能真正实现‘各美其美,美美与共’的愿景。

如若转载,请注明出处:http://www.sengfeng.com/product/247.html

更新时间:2026-01-27 19:56:40